-

- Аскетика

- Богословие

- Богослужебная литература

- Детская литература

- Жития святых и подвижников Церкви

- Книги для новоначальных

- Книги об иконе и иконописи

- Книги по истории

- Медицина

- Мемуары, дневники

- Молитвословы, псалтирь, каноны и акафисты

- Педагогика, психология, воспитание

- Песнопения и ноты

- Публицистика

- Путеводители, паломничество

- Разное

- Рукоделие

- Сад и огород, рецепты

- Святоотеческая литература

- Справочники, энциклопедии

- Учебные пособия

- Философия и религия

- Художественная литература Показать еще

-

- Благовония и ароматы

- Венчальные наборы

- Восковые, парафиновые, кадильные свечи

- Гайтаны, шнурки для крестика

- Закладки

- Икона на дереве. Ультрафиолетовая печать. В индивидуальной упаковке (коробке)

- Иконостасы

- Иконы

- Киоты

- Крестильная одежда

- Кресты, распятия

- Ладан, натуральные смолы

- Лампады

- Подсвечники

- Складни

- Скрижали

- Четки, браслеты православные

- Шарфы, платки

- Показать еще

Новинки православных товаров

Интернет-магазин «Остров Книг» предлагает ознакомиться с новыми поступлениями православных книг и других товаров. На наших витринах посетителям сегодня предлагается более 7000 наименований товаров православной и религиозной тематики. От копеечных книжных закладок до уникальных богослужебных книг и альбомов в дорогих переплетах. А также церковная утварь и сувениры, иконы, монастырские продукты и натуральная косметика.

Опыт преодоления скорби

Книга «Опыт преодоления скорби» — это повествование о жизни людей, которые черед страдание обрели веру в Бога или укрепили ее. У всех героев этой книги разные судьбы. Но встретившись, они легко бы поняли друг друга. Ведь в скорбях и лишениях — будь то собственная немощь или болезни детей, смерть близких или непонимание дорогих людей, все они открыли для себя свет Божией любви.<br /> В заключительной части нашего издания собраны мысли святых отцов о преодолении скорбей. Архимандрит Софроний (Сахаров) писал: Не впадайте в отчаяние даже при отчаянных положениях. Боль души неустранима, но из этой боли рождается сила молитвы. Вздохи из глубины достигнут высоты вечности. Надеемся, что наше издание поможет всем тем, кто оказался в сложной ситуации, поможет, не предаваясь уныние, обрести веру в Промысел и Любовь Божию.

Вера. Сомнения, пути веры, диалоги с неверующими, итоги жизни. Антоний, митрополит сурожский

Умение аргументированно защищать христианскую позицию, сохраняя уважение к собеседнику иных взглядов, готовность идти на контакт с людьми другой системы ценностей и говорить с ними о самом главном - одна из сильных сторон выступлений митрополита Антония Сурожского. Книга представляет читателю беседы и диалоги апологетического направления. Ясный, лишенный вычурности слог, прекрасная русская речь доставят удовлетворение любителям публичной полемики.<br />

О последних пределах. Тайна происхождения мира, рождение человека, время и вечность, смерть, суд, небеса, ад. Антоний, митрополит сурожский

Сборник включает цикл бесед митрополита Антония, в которых он выступает не как проповедник и катехизатор, но как богослов. Автор рассматривает ряд "предельных" проблем, касающихся области таинственного и вечного, - Время, Смерть, Суд, Воскресение, Вечная судьба человека, Ад и Небеса, размышляя о пути отдельных людей и целых народов. Интерес представляет соотнесение православной эсхатологии, традиционного учения о конце жизни человека и мира, с воззрениями современных гуманитарных наук.<br /> <br /> <br /> Книга адресована всем ценителям философии и тем, кто занят углубленным изучением основ веры. Издается в связи со 110-летним юбилеем со дня рождения митрополита Антония, как одно из памятных мероприятий «Года митрополита Антония 2023-2024».

Увеличительное стекло для души. Книга «Лествица» и ее ступени к вершинам святости. Сергеев Александр, иерей

В книге представлен цикл великопостных бесед по книге «Лествица».<br /> В беседах подробно рассматривается каждая страсть, приводятся советы преподобного Иоанна Лествичника по борьбе со страстями, дополненные рекомендациями других святых отцов, и дается их актуализация для современных христиан ХХІ века. Читая «Лествицу», христианин может как через увеличительное стекло заглянуть в свою душу и увидеть в ней страсти и немощи, с которыми необходимо бороться человеку для получения вечного спасения, а также увидеть глубинную красоту образа Божьего в своей душе и задатки добродетелей, вложенных в нее Богом. Книга рассчитана на интересующихся духовной жизнью и аскетикой.

Греческая философия и политическое развитие античного мира в период раннего эллинизма. Бровкин В.В.

Монография посвящена рассмотрению переломного периода в истории греческой философии — раннего эллинизма. В работе предпринимается попытка выявить основные тенденции в греческой философии и установить их зависимость от политических процессов в период, последовавший после завоеваний Александра Македонского. Особое внимание в исследовании уделено анализу морально-этических и социально-политических учений Аристотеля, академиков, перипатетиков, киников, киренаиков, ранних стоиков, Эпикура, скептиков в контексте социально-исторического развития Греции в период раннего эллинизма.<br /> Книга адресована специалистам по античной философии, а также всем, кто интересуется древнегреческой философией, историей и культурой.

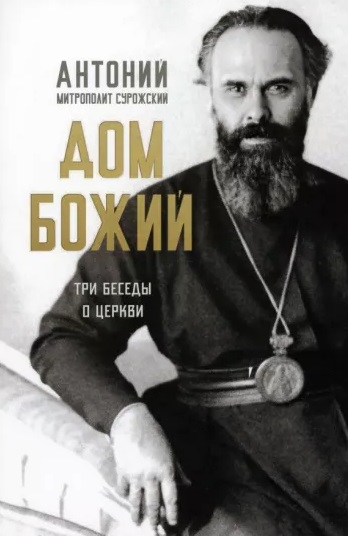

Дом божий. Три беседы о церкви. Антоний, митрополит Сурожский

Почему Церковь была и остается важнейшим из установлений Божиих на Земле? Есть ли место преданности христианина своей Церкви в наступивший безрелигиозный век? Почему именно в ней - место истинной встречи человека с Создателем? На эти вопросы помогает ответить живое слово митрополита Антония Сурожского.<br />

Если нет духовника. Ответы священников на вопросы о вере и христианской жизни

Современные священники Церкви отвечают на разные вопросы, которые постоянно возникают у человека, заинтересовавшегося православной верой, например, истинно ли Православие, можно ли бросать жребий с целью узнать волю Божию, как вести себя с братом-наркоманом, можно ли давать взятки, не вредно ли увлекаться соционикой и многие другие.

Христианская философия. Прот Иоанн Кронштадтский

Собрание избранных дневниковых записей святого праведного отца Иоанна Кронштадтского за 1899-1902 гг. Сборник привлекает тем, что содержит отделы как отвлеченно-созерцательного, так и жизненно-практического характера, что делает его исключительно руководством ко спасению для всех православных христиан.

Христианское чтение: Научно-Богословский журнал № 1 (36), 2011 год

Задача журнала - способствовать развитию богословской науки и сотрудничеству церковных и светских учёных, представляющих различные исследовательские и образовательные институты. Публикации в журнале рассчитаны на широкий круг читателей - преподавателей и студентов богословских и гуманитарных вузов, духовных академий и семинарий, всех лиц, интересующихся актуальными и сложными вопросами православного вероучения

Истина и диалог. Сборник материалов XIII Свято-Троицких ежегодных академических чтений 2013г

Свято-Троицкие чтения - ежегодный форум, который включает в себя научно-теоретические и практические мероприятия, направленные на осмысление истории и современных проблем религии, культуры и образования в ценностно-гуманитарной перспективе. В 2013 году программа Чтений, как обычно, включает в себя целый ряд научных и культурных событий, среди которых следует особо выделить международную научную конференцию 'Истина и диалог. К 1700-летию миланского эдикта', которая готовится в рамках среднесрочной Программы научных исследований и мероприятий РХГА 'Христианство и ислам в современной России'.

Оптинские старцы о молитве

«Молитва есть общение и единение человека с Богом», — говорил преподобный Иоанн Лест-вичник. Предлагаемое благочестивому читателю издание составлено на основе опыта молитвенного общения с Богом людей, посвятивших этому свою жизнь. Именно потому практические советы старцев Оптинских так важны для современных христиан.<br /> Молитва — тяжелый труд, сопряженный с понуждением себя и непрестанными искушениями, но, как подчеркивал преподобный Вар-сонофий Оптинский, одновременно и «ключ для открытия духовной радости, мира и покоя». А преподобный Иосиф Оптинский писал: «Молитва есть пища души. Не морите же души ваши голодом...».

Библия и христианская древность: научный журнал МДА № 3 (3) 2019

«Библия и христианская древность» (Bible and Christian Antiquity) — научный журнал Московской духовной академии. Журнал был создан на кафедре богословия Московской духовной академии. В нём публикуются оригинальные тексты на древнегреческом, латинском и восточных языках, переводы, комментарии, исследования, рецензии, аннотированные библиографии (тематические или по авторам) монографий и журналов по библеистики, патристике, истории христианства на Востоке и Западе. В качестве основных целей и задач журнала представление новых научных материалов по исследованиям и переводам, рецензий на публикации отечественных и западных исследователей.<br /> Содержание<br /> Список сокращений<br /> ПЕРЕВОДЫ, ИССЛЕДОВАНИЯ И КОММЕНТАРИИ<br /> Издания и переводы<br /> Иосиф Хаззайа. Книга глав о ведении. Новооткрытые фрагменты / критическое издание сирийского текста, перевод с сирийского, предисловие и примечания Максима Глебовича Калинина (продолжение)<br /> Святой Беда Досточтимый. Толкование на Апокалипсис, гл. 1–3 / вступительная статья, перевод с латинского и примечания Марии Равильевны Ненароковой<br /> Богословский диалог православных и антихалкидонитов (прошлое — настоящее — будущее): вклад Святой Горы Афон. Часть 2: Введение, гл. 1, п. 4–9; гл. 2 / перевод с новогреческого, и комментарий Михаила Андреевича Вишняка<br /> Поздневизантийское богословие и полемика<br /> Дмитрий Игоревич Макаров. От мариологии до тритеизма: о возможных поздневизантийских параллелях к идеям Леонтия Византийского и Иоанна Филопона (Феофан Никейский, Иоанн XI Векк, Георгий Мосхамбар). Часть первая<br /> Аскетика и агиография<br /> Священник Вячеслав Патрин. Термин «молитва» в «Apophthegmata Patrum». Общий обзор<br /> Максим Глебович Калинин. Сирийская версия «Жития Иакова Палестинского»<br /> Библия и герменевтика<br /> Священник Алексей Андреев. Возможность применения новых эпистемологических теорий для интерпретации библейского текста<br /> Филология и лингвистика<br /> Диакон Николай Шаблевский. Лингвистический профиль Пятикнижия: к вопросу о филологической специфике Священнического кодекса<br /> РЕЦЕНЗИИ<br /> Антал Гергей Небольсин. Рецензия на: Berger K. Die Apokalypse des Johannes. Kommentar. Freiburg: Herder, 2017. XXIV+1531 S. ISBN 978-3-451-34779-5<br /> Алексей Сергеевич Кашкин. Рецензия на: Иванов А. Е. Книга Исход: Эксодос и Шемот. М.: Классис, 2017. (Испытайте Писания). 464 с. ISBN 978-5-9909702-1-2<br /> Илья Сергеевич Вевюрко. Рецензия на: Небесные посредники: иудейские истоки ранней христологии / ред. Т. Гарсии-Уидобро и А. А. Орлова. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2016. (Христианская мысль. Тексты и исследования. Библиотека журнала «Символ»; т. 4) 278 с. ISBN 978-5-9907661-2-9<br /> Илья Сергеевич Вевюрко. Рецензия на: Небесный Храм в раннем иудаизме и христианстве / ред. Т. Гарсии-Уидобро и А. А. Орлова. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2018. (Христианская мысль. Тексты и исследования. Библиотека журнала «Символ»; т. 7) 304 с. ISBN 978-5-9907661-1-2<br /> Священник Андрей Выдрин. Рецензия на: Нот М. История Древнего Израиля / пер. с нем. Ю. П. Вартанова. 2-е изд., стереотип. СПб.: Дмитрий Буланин, 2019. (Biblia continua; вып. 2). 497 c. ISBN 978-5-86007-751-5<br /> Александр Юрьевич Братухин. Рецензия на: Храмов А. В. Обезьяна и Адам. Может ли христианин быть эволюционистом? М.: Никея, 2019. 216 с. ISBN: 978-5-91761-902-6<br /> Владимир Михайлович Тюленев. Рецензия на: Ведешкин М. А. Языческая оппозиция христианизации Римской империи IV–VI вв. СПб.: Алетейя, 2018. 358 c. ISBN 978-5-906980-80-9 Библия и христианская древность: научный журнал - № 3 (3) – 2019

Библия и христианская древность: научный журнал МДА Том 2 № 2 2019

«Библия и христианская древность» (Bible and Christian Antiquity) — научный журнал Московской духовной академии. Журнал был создан на кафедре богословия Московской духовной академии. В нём публикуются оригинальные тексты на древнегреческом, латинском и восточных языках, переводы, комментарии, исследования, рецензии, аннотированные библиографии (тематические или по авторам) монографий и журналов по библеистики, патристике, истории христианства на Востоке и Западе. В качестве основных целей и задач журнала представление новых научных материалов по исследованиям и переводам, рецензий на публикации отечественных и западных исследователей.

Условия абсолютного добра. Н. Лосский

Книга включает оригинальные этические сочинения русского философа Н. О. Лосского (1870-1965), написанные им в эмиграции. В них он с позиций религиозного персонализма («мистического эмпиризма»), исходя из положения о личности как центральном онтологическом элементе мира, рассматривает основные проблемы этики: нравственность и ее категории, действие нравственного закона жизни, характер нравственного прогресса и др. («Условия абсолютного добра»), размышляет о нравственно-психологических особенностях русского народа и его исторических судьбах («Характер русского народа»). Рассчитана на читателей, интересующихся философско-этической проблематикой.<br />

Наш интернет-магазин постоянно расширяет ассортимент товаров. Появляются новые типы товаров, количество разделов растёт, и они ежедневно обновляются. Кроме православных книг у нас вы найдете классическую литературу, исторические труды, книги по психологии и медицине, кулинарии и многих других направлений.

Широкий выбор икон и складней выполненных в разных техниках и репродукций портретов святых. Товары для детей — это познавательные книги и раскраски, интересные настольные игры и наборы для детского творчества. А также книги-помощники в воспитании подрастающего поколения для родителей. Заблаговременно у нас вы можете выбрать православные календари на следующий год с большой скидкой.