-

- Аскетика

- Богословие

- Богослужебная литература

- Детская литература

- Жития святых и подвижников Церкви

- Книги для новоначальных

- Книги об иконе и иконописи

- Книги по истории

- Медицина

- Мемуары, дневники

- Молитвословы, псалтирь, каноны и акафисты

- Педагогика, психология, воспитание

- Песнопения и ноты

- Публицистика

- Путеводители, паломничество

- Разное

- Рукоделие

- Сад и огород, рецепты

- Святоотеческая литература

- Справочники, энциклопедии

- Учебные пособия

- Философия и религия

- Художественная литература Показать еще

-

- Благовония и ароматы

- Венчальные наборы

- Восковые, парафиновые, кадильные свечи

- Гайтаны, шнурки для крестика

- Закладки

- Икона на дереве. Ультрафиолетовая печать. В индивидуальной упаковке (коробке)

- Иконостасы

- Иконы

- Киоты

- Крестильная одежда

- Кресты, распятия

- Ладан, натуральные смолы

- Лампады

- Подсвечники

- Складни

- Скрижали

- Четки, браслеты православные

- Шарфы, платки

- Показать еще

Квадрига

Злые новгородские ереси конца XV века. Александр Манохин

Книга посвящена истории т.н. "ереси жидовская мудрствующих" конца XV - начала XVI веков. На основе скрупулезного кодикологического анализа источников по ереси, использования новых возможностей датировки бумаги, сравнения почерков, автору удалось прийти к новым выводам.<br /> Показано как обвинения Новгородского архиепископа Геннадия менялись со временем. Ключевым признано решение Собора 1490 года, определившего ряд идей и традиционных практик как "жидовского обычая".<br /> Особое внимание уделено предвзятым обвинениям главы церкви Зосимы. Поддержка Иосифом брата в борьбе с митрополитом стала началом антиеретической деятельности преподобного в 1493/94 годах.<br /> Уточнение взаимоотношения списков "Просветителя" Иосифа Волоцкого, главного источника по ереси, позволило прийти к выводу о его значительно более сложной истории.<br /> <br /> Благодарности<br /> Часть 1. Рождение ереси<br /> Часть 2. "Еретик" на метрополии<br /> Часть 3. Рождение "Просветителя"<br /> Заключение. О "новгородско-московской ереси"<br /> Шифры использованных рукописей<br /> Указатель имен<br /> Источники<br /> Литература

Пискаревский летописец. Происхождение, источники, авторство

Летописец содержит подробные и уникальные сведения о строительстве городов, военных походах, событиях опричнины и Смуты. Первое монографическое исследование памятника включает его всесторонний анализ. Убедительно показано возникновение его основной части в приказной среде в 1611-1613 гг. под пером московского дьяка Нечая Перфильева. Автору удалось выявить источники памятника: летописи, разрядные записи, окружные грамоты царя Василия Шуйского, записи устных рассказов и наблюдений составителя. Летописец интересен как памятник историографии и как записки современника событий, а также особой манерой изложения.

Новации в музейном мире. Музейный мир А.М. Разгона. Сборник документов и материалов.

В серии «Новации в музейном мире» впервые представлены неопубликованные статьи и редкие публикации всемирно известного теоретика, историка и практика музейного дела профессора Аврама Моисеевича Разгона (1920–1989). Издание приурочено к 100-летию со дня рождения А.М. Разгона; наряду с документальными материалами включает научные статьи авторов-составителей, раскрывающие вклад учёного в развитие теоретических и практических основ изучения историко-культурного наследия и социокультурных практик.<br /> Книга адресована историкам культуры, музейным работникам, музееведам, преподавателям и студентам гуманитарных вузов и музеологических кафедр вузов страны, широкому кругу гуманитариев в нашей стране и за рубежом.

Нижегородская ярмарка. 1922–1929. Н. Н. Толстова

Предлагаемое исследование впервые обобщает характер и обстоятельства деятельности Нижегородского ярмарочного комитета и его председателя С. В. Малышева по организации и проведению ярмарочного торга Всероссийско-Всесоюзного масштаба в 1922--1929 годы.

Советская политика и пропаганда 1939–1941 гг.: Документы, факты, версии

В сборник включены статьи российских историков В. А. Невежи-на и В. А. Токарева, а также независимого исследователя А. Либина из Израиля. Тематически он является продолжением издания «Советская внешняя политика и дипломатия 1939-1941 гг.: нетривиальный взгляд на события» (М., 2019). В. А. Токарев рассматривает различные сюжеты, связанные с ге-незисом советско-германских Договоров (о ненападении от 23 авгу-ста, о дружбе и границе от 28 сентября 1939 г.) и секретных протоко-лов к ним: польская проблема, политико-правовые аспекты лексемы «сфера интересов». В статье А. Либина представлена концепция гитлеровского ан-тисемитизма как основы мотивации фюрера на фоне сложного ком-плекса взаимоотношений СССР и Германии и развития ситуации на международной арене на начальном этапе Второй мировой войны. В. А. Невежин дал свои комментарии к этой статье, введя в на-учный оборот ранее не известные архивные материалы. Он также осуществил публикацию текста доклада Главного управления по-литической пропаганды Красной армии от 26 мая 1941 г., подготов-ленного в ходе незавершенной политико-идеологической кампании под лозунгом наступательной войны. Специальную статью В.А. Невежин посвятил анализу советских опубликованных и ранее не известных источников о полете Р. Гесса в Англию (сообщения советской внешней разведки, материалы СМИ, донесения послов СССР из Англии, Германии, Швеции и Афганистана за май-июнь 1941 г.)

Князь Курбский и опричнина Ивана Грозного. Рыков Ю.

Настоящий сборник включает ставшие классическими работы Юрия Дмитриевича Рыкова (1946-2020) по многолетнему изучению "Истории о великом князе Московском" А. М. Курбского как важнейшего источника по царствованию и Опричнине царя Ивана Васильевича Грозного. Книга открывается диссертацией автора, защищенной под руководством А. А. Зимина в 1972 году, которая ранее не публиковалось, и дополнена статьями, посвященными личности князя Курбского и тексту "Истории...". Автор всю жизнь проработал "у источников" - сначала в Отделе рукописей Ленинской библиотеки, затем - в Российском государственном архиве древних актов, что придавало его публикациям редкую основательность. Материалы Ю. Д. Рыкова, собранные вместе, позволяют по-новому оценить его крупный вклад в изучение эпохи Ивана Грозного.<br /> Издательство надеется, что книга станет данью памяти скромному человеку и замечательному историку.

Первые Писаревские чтения. Проблемы новейшей историографии первой мировой войны

В сборнике представлены материалы Международной научной конференции "Первые Писаревские чтения", посвященной проблемам новейшей историографии Первой мировой войны 1914-1918 гг. Основное внимание уделено современным тенденциям в исследовании международно-политических, стратегических, социальных, экономических, гуманитарных и иных аспектов истории крупнейшего военного конфликта первой трети ХХ века, специфике подходов различных национальных научно-исторических школ к интерпретации событий столетней давности. Сборник предваряется очерками о создателе Российской ассоциации историков Первой мировой войны - академике Ю.А. Писареве.

Лодзинская кампания 1914. С.Г. Нелипович

Боевые действия сторон в ноябре-декабре 1914 года на Русском фронте Первой мировой войны велись в условиях истощения первоначальных сил сторон. Летом Россия добилась решительной победы в Галиции над австрийской армией, но потерпела сокрушительное поражение от германской в Восточной Пруссии. В октябре войска Центральных держав предприняли наступление на Сапе и Висло; в упорных боях русская армия нанесла противнику тяжелое поражение к заставила вновь отступать: германские войска — к границам Германии, австрийские войска - к Карпатам и Кракову.<br /> Следующим этапом стали операции под Лодзью, Ченстоховой и Краковом, в Бескидах и Лиманова-Ляпанувское сражение. На этом направлении планировалось осуществить вторжение в Германию русского Северо-Западного фронта, и здесь по русскому замыслу был нанесен упреждающий удар германского Восточного фронта.<br /> Работа основана на изучении документов военных архивов России, Австрии, Венгрии, Германии, анализе воспоминаний и дневников участников боев. Почти все они впервые вводятся в научный оборот.<br /> Цель автора - создать общую картину завершающих боев 1914 г. на русском театре военных действий, показать замыслы и действия сторон, анализ причин ее исхода для противников, определить потери и их влияние на ход и результаты как самой кампании, так и всей войны.

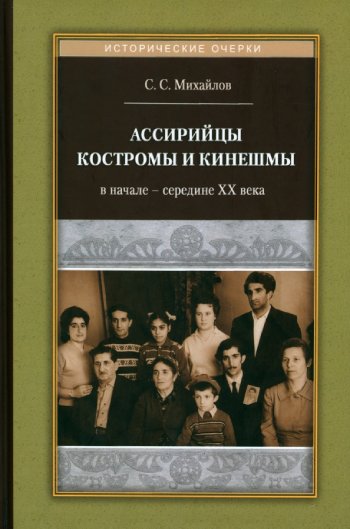

Ассирийцы Костромы и Кинешмы в начале – середине XX в. С. С. Михайлов

Очередная книга известного исследователя Сергея Сергеевича Михайлова начинается обширным очерком об исторической судьбе современных ассирийцев – потомков древних семитских племён, говоривших на арамейском языке. Ассирийцы очень рано обратились в христианство, но с V века уклонились в раскольническую несторианскую Церковь Востока, к 1914 году сохранившуюся почти исключительно в Ванском вилайете Османской империи на границе с Персией и Россией. После неудавшегося антиосманского восстания 1915 г. и последовавшей за ним резни, а также после ухода из Вана в 1917 году русских войск, около 60 тыс. уцелевших ассирийцев покинули родину, эмигрировав в том числе и в РСФСР. Здесь они вместе с коренным населением хлебнули немало горя. Как написано на тверском памятнике-кенотафе ассирийцу Г. Тумасову, «они шли в благословенную страну христиан, а попали в коммунистический ад». Но и советским властям приходилось с ассирийцами непросто. "В тех местах (например, в Москве), где селились большие группы выходцев из разных племен, между ними нередко происходили [жесточайшие кровавые] конфликты.... Ввиду таких неприятностей, беспокойных «айсоров» надо было максимально разобщить и раскидать по стране, чем и занялся «Союз ассирийцев», заодно монополизировав для них услугу по чистке обуви и предоставляя главам семейств «стоянки», то есть рабочие места" (С. 35). Помимо Костромы и Кинешмы, в книге упоминаются другие места расселения ассирийцев: Юрьевец, Вичуга, Буй и пр.

От Ятвязи до Литвы. Русское пограничье с ятвягами и литвой в Х-ХIII веках. А. Кибинь

Исследование посвящено переменам в сфере политики, культуры и организации общества на территории балто-славянского пограничья на юге Балтийского региона в бассейне Немана с X по XIII столетия. Автор существенно уточняет картину этногенеза ятвягов, литовцев и других балтских народов, основываясь на современных подходах исследования социокультурных и этнических процессов.<br /> В книге рассматриваются процессы славянизации, христианизации и становления политической структуры в регионе, история русских княжеств Понеманья до установления в них власти литовских князей.

Лисовчики. Александр Юзеф Лисовский и его полк в истории. А. В. Зорин

История Смуты начала XVII в. не может обойтись без имени Александра Юзефа Лисовского, как и Пожарского, Скопина-Шуй-ского, Минина. Отечественная литература только упоминает его рейды от Ледовитого моря до Каспийского, от Уральских гор до Днестра.<br /> Лисовскому и его полку посвящена значительная польская литература. В ней он предстает отважным и непобедимым воином, прославившим польское оружие, а его полк - элитным подразделением. Их грабежи и насилия - неизбежная дань времени и результат сложности в снабжении войск.<br /> Поляк, прославившийся у самозванца; шляхтич, лишенный чести сеймом; солдат, бунтующий против командования; полководец, проигрывающий крупные битвы и возрождающийся после поражений; жестокий каратель, отважный боец, «батька-атаман» для казаков и «государев воевода» для русских служилых людей - все это Александр Лисовский, биография которого слилась с бурными событиями эпохи, сделавшей его своим героем. Скорее, антигероем Смуты.

Индейская война в Русской Америке. Русско-тлинкитское противоборство (1741-1821) А. В. Зорин

История Русской Америки окутана мифами. Отечественная литература идеализирует отношения с коренными жителями, как будто к ним явились исключительно с познавательными и просветительскими целями. Аборигены представляли самостоятельную силу, со своими интересами и побуждениями. Они по праву — среди творцов истории Русской Америки.<br /> С августа 1732 г. на протяжении 135 лет русские люди осваивали Американский континент. Рыльский купец Григорий Шелихов, не останавливаясь перед преградами и средствами, организовал продвижение на Американский континент. Его планы унаследовала Российско-Американская компания, которой в 1799-1818 гг. руководил А. А. Баранов. Россия утвердилась на Кадьяке и Алеутских островах, материковом побережье Аляски, проникла в Калифорнию и попыталась - на Гавайские острова. Наиболее опасными стали столкновения с индейцами-тлинкитами, охватив в 1741-1821 гг. побережье юго-восточной Аляски и прилегающих островов архипелага Александра.<br /> Война с тлинкитами сыграла ключевую роль в истории Русской Америки. Автор проследил ход и последствия конфликта, выявил его причины, проанализировал спорные моменты, реконструировав ход событий, сопоставив сведения русских, индейских, английских и американских источников.

О сагах, скальдах и конунгах. Избранные статьи. Т. Н. Джаксон

Собранные в данном томе статьи известного скандинависта и саговеда Татьяны Николаевны Джаксон посвящены отражению в королевских сагах русско-скандинавских отношений домонгольского времени. В первых двух разделах представлены исследования королевских саг и скальдической поэзии, сохранившейся по преимуществу в их составе, как исторического источника вообще и источника по истории Древней Руси в частности, а также сумма «восточноевропейской» информации, сохранившейся в них. В третьем, центральном, разделе рассматриваются конкретные сюжеты, в которых воплотились как знания средневековых норвежцев и исландцев о политических, в том числе матримониальных связях норвежских конунгов с Русью, так и представления, бытовавшие в скандинавском обществе о древнерусских князьях и Руси. Публикуемые в четвертом разделе развернутые рецензии существенно дополняют картину связей скандинавского и восточноевропейского миров. Книга будет интересна не только скандинавистам и историкам Древней Руси – ее прямым адресатам, но также источниковедам и медиевистам, культурологам и фольклористам, а также всем любителям древности.

Правовые системы северо-запада Руси и Великого княжества Литовского: Опыт сравнительного исследования памятников славянского права. Васильев С. В.

Псковская Судная грамота XIV-XV вв. - памятник права, наиболее полно отражающий эволюцию древнерусских юридических порядков со времен Русской Правды. Грамоту можно считать и квинтэссенцией правовой системы северо-запада Руси, покоящейся на вечевом устройстве.<br /> Наиболее полным воплощением правовых отношений, сложившихся в Великом княжестве Литовском стал I Литовский Статут 1529 года.<br /> Сравнение псковского и литовско-русского законодательства с опорой на памятники славянского права - вот лейтмотив предлагаемого исследования.<br /> Для историков, юристов, филологов, всех интересующихся историей государства и права.

Евфросиния Полоцкая: имя в истории. Преподобная игумения, неочевидное вероятное. Любовь Левшун

В книге предпринята попытка научно интерпретировать такие отраженные в Житии преп. Евфросинии Полоцкой факты, как: место, время и обстоятельства рождения Предславы; чудо, случившееся при монашеском постриге Евфросинии; причины прихода ее в Софийский собор Полоцка и характер деятельности во время пребывания там; обстоятельства ухода Преподобной в Сельце; статус Сельца в метохии Св. Софии Полоцкой; время, причины и обстоятельства возведения Спасской церкви в Сельце; тип основанного Преподобной монастыря и количество насельниц в нем в бытность Преподобной; хронологию паломничества святой полоцкой игуменьи в Иерусалим, дату ее кончины и, наконец, время канонизации полоцкой игуменьи и перенесения ее святых мощей из Святой Земли в Киево-Печерский монастырь и нек. др. Книга будет интересна филологам, историкам, культуроло-<br /> гам, искусствоведам, богословам и всем тем, кто интересуется историей и культурой Полоцкого княжества.

Местничество в России XVI–XVII вв.: Хронологический реестр. Ю. Эскин

Справочник, подготовленный известным историком и архивистом Ю. М. Эскиным, представляет собой хронологический перечень местнических дел, "случаев" и относящихся к ним законодательных актов, указов о безместии и о порядке регулирования конфликтов. В нем собраны все выявленные данные об этом уникальном институте русского средневекового общества.<br /> Автор изучает институт местничества на исчерпывающей источниковой базе. Первый вариант "Реестра" вышел в свет в 1994 году. После этого историк выпустил ряд крупных исследований по истории этого института: "Очерки истории местничества в России XVI-XVII вв. (три издания), "Местнические конфликты в эпохи войн и смут конца XV-XVII веков. Местничество в пространстве социально-политических отношений и на театрах военных действий в России раннего Нового времени", справочник "Описание подлинных местнических дел" (два издания), ряд статей. Работа с местническими делами позволила ему создать монографические биографии Дмитрия Михайловича Пожарского (два издания) и Ивана Никитича Хованского, заслужившие высокую оценку историков и признание читателей.<br /> Значительно переработанное издание "Реестра" выходит в год семидесятилетия Юрия Моисеевича Эскина.<br />

Проблемы текстологии и поэтики романного творчества Ф. М. Достоевского. Тарасова, Димитриев, Кибальник

Коллективная монография Н. А. Тарасовой, С. А. Кибальника и В. М. Димитриева посвящена проблемам текстологии и поэтики творчества Ф. М. Достоевского на основе комплексного филологического анализа романов писателя. Центральное внимание уделяется романному "пятикнижию" (от "Преступления и наказания" до "Братьев Карамазовых"), но для анализа этого материала авторы книги обращаются и к более раннему творчеству ("Записки из подполья", "Село Степанчиково и его обитатели", "Униженные и оскорбленные", "Игрок" и др.). В книге систематизированы и критически осмысливаются сложившиеся научные подходы к анализу и интерпретации произведений Ф. М. Достоевского. Авторы предлагают эффективную методологию исследования с использованием методов критики текста и источниковедческого анализа, изучения литературного и философского контекста творчества, проблем рецепции. В книге приводятся новые текстологические факты, а также источники, имевшие значение для истории текстов и творческой истории романов Ф. М. Достоевского, развития его художественных и философских идей.<br /> Издание адресовано филологам, а также всем интересующимся русской классикой и творчеством Ф. М. Достоевского.

"Дневник писателя" Ф. М. Достоевского (1876-1877). Критика текста. Монография. Н. А. Тарасова

"Дневник писателя" занимает особое место в творчестве Ф. М. Достоевского, в истории русской литературы и журналистики. Основная цель книги Н.А. Тарасовой - приближение к автору "Дневника" через его слово, чему мешают ошибки чтения рукописи, искажения печатного варианта. Книга посвящена исследованию рукописных и печатных источников "Дневника писателя" 1876- 1877 гг., текста с большим количеством правки. При анализе слои текста отъединяются друг от друга, и авторское слово постепенно освобождается от графических "шумов".<br /> Понимание текста - это понимание того, как говорится: "искажение буквы" способно повлиять на содержание самого духовного акта. К вопросу о том, печатать ли текст с сохранением орфографического и пунктуационного: облика первоисточника или же учитывать все подвижки в эволюции языка и нормативов правописания, Н. А. Тарасова подходит взвешенно, предлагая разные варианты решения.<br /> Значимых уточнений в книге множество. Новым прочтениям даются исчерпывающие обоснования: текстологические доказательства, реальный комментарий и подробные историко-литературные экскурсы. Работа Н. А. Тарасовой убедительно свидетельствует: в истории текста "Дневника" еще много неясного и нерешенного, ее результаты и приемы заслуживают серьезного внимания: необходима текстологическая "ревизия" рукописных материалов ко всем произведениям Достоевского, новое прочтение рукописных и печатных источников.

Старообрядчество Коломны и Коломенского уезда XIX – начала XX века. Сергей Михайлов

Книга посвящена старообрядческим обществам подмосковной Коломны и ее уезда. Старообрядцы составляли небольшую часть населения этого торгового и промышленного центра, однако, внесли в его жизнь свой вклад. Увы, некоторые страницы их прошлого до сих пор оставались в тени. В очередной своей работе автор на основе архивных, печатных и других источников продолжает восстанавливать историю подмосковного старообрядчества.<br /> Книга рассчитана на широкий круг читателей - историков, этнологов, краеведов, религиоведов и всех, кому не безразлична история страны и Подмосковья.<br /> Автор книги - Сергей Сергеевич Михайлов - историк, этнолог, член Союза писателей России, более четверти века занимается изучением истории подмосковного старообрядчества, является автором множества публикаций, включая монографии. Книга основана на архивных материалах, опубликованных источниках, а также на рассказах старожилов.

Изучение России современными историками Запада и Востока Трубникова Н., И. Рогаева и другие

За рубежом в 1990-е гг. устаревшую советологию заменило россиеведение — комплексное междисциплинарное изучение российской цивилизации как живого межэтнического единства на базе мировой традиции цивилизационного подхода.<br /> Представленная коллективная монография посвящена анализу исследовательских практик современного мирового россиеведения. Исследование, основанное на тщательном изучении трудов зарубежных ученых, комплексно освещает современное состояние Russian studies в различных странах. Авторами проанализированы труды французских, англо-американских, немецких историографов, а также состояние русистики в ряде азиатских государств, что позволяет создать комплексное видение всех направлений современной русистики, выработать обобщенное историографическое представление по данной проблематике.