-

- Аскетика

- Богословие

- Богослужебная литература

- Детская литература

- Жития святых и подвижников Церкви

- Книги для новоначальных

- Книги об иконе и иконописи

- Книги по истории

- Медицина

- Мемуары, дневники

- Молитвословы, псалтирь, каноны и акафисты

- Педагогика, психология, воспитание

- Песнопения и ноты

- Публицистика

- Путеводители, паломничество

- Разное

- Рукоделие

- Сад и огород, рецепты

- Святоотеческая литература

- Справочники, энциклопедии

- Учебные пособия

- Философия и религия

- Художественная литература Показать еще

-

- Благовония и ароматы

- Венчальные наборы

- Восковые, парафиновые, кадильные свечи

- Гайтаны, шнурки для крестика

- Закладки

- Икона на дереве. Ультрафиолетовая печать. В индивидуальной упаковке (коробке)

- Иконостасы

- Иконы

- Киоты

- Крестильная одежда

- Кресты, распятия

- Ладан, натуральные смолы

- Лампады

- Подсвечники

- Складни

- Скрижали

- Четки, браслеты православные

- Шарфы, платки

- Показать еще

Московская духовная академия

Гомилетика. Иоанн М. Фундулис

Книга выдающегося греческого литургиста Иоанна Фундулиса (1927–2007) по искусству проповеди – это классическое пособие, которое впервые вышло в 1980 году и с тех пор переиздаётся для нужд студентов. Эта книга родилась из курса лекций Фундулиса в университете Фессалоник; глубокие познания автора сочетаются в ней с опытом и достижениями его учителя Панайотиса Трембеласа, выдающегося гомилета и патролога. Фундулис – литургист, поэтому для него разговор о проповеди немыслим без глубокого знания богослужебной традиции Церкви. Сама проповедь для него – прежде всего продолжение богослужения и объяснение священных текстов, прочитанных на нём. Книга Фундулиса – не только курс лекций: в ней собраны тексты о проповеди, составленные церковными соборами, святыми отцами и другими писателями древней Церкви, а также упражнения для начинающего проповедника. В конце книги дана обширная библиография пособий по гомилетике – не только греческих, но и русских, добавленных издателями Московской духовной академии.

Актуальные вопросы изучения христианского наследия Востока. 2018 (МДА)

Сборник составлен на основе докладов, прозвучавших на конференции кабинета ориенталистики московской духовной академии (22 ноября 2018 г.), посвящённой вопросам изучения христианского наследия Ближнего Востока и Закавказья.

Житие святителя Афанасия I, патриарха Константинопольского. Феоктист Студит

Святитель Афанасий I, патриарх Константинопольский (1289–1293, 1303–1309), — один из наиболее выдающихся патриархов поздневизантийского периода. До настоящего времени его житие на русском языке было известно только в сокращенном виде в составе Афонского патерика. Труд Феоктиста Студита, ученика святителя Афанасия, представляет полную версию жития святителя и переводится впервые на русский язык. Это житие является значимым памятником византийской агиографической литературы, рассчитанным главным образом на образованного читателя того времени. Перевод снабжен обширным введением, в котором издатель освещает некоторые вопросы по публикуемому сочинению, и комментариями, помогающими читателю более полно погрузиться в атмосферу Византийской империи конца ХIII — начала XIV в., а также оценить литературные достоинства произведения. Настоящее издание жития святителя Афанасия I, патриарха Константинопольского, предназначается для специалистов и всех интересующихся церковной историей и культурой Византии.

Мужская философия. Иеромонах Симеон (Мазаев)

Кандидат философских наук, преподаватель Московской духовной академии иеромонах Симеон (Мазаев) писал книгу «Мужская философия» для учащихся духовных школ — тех немногих людей из числа наших современников, которым церковные каноны предписывают жениться только один раз. Это обстоятельство заставляет человека ответственно относиться к супружеству, и к выбору той единственной подруги по бытию, с которой ему предстоит пройти жизненный путь. Чтобы этот выбор был возможен и брак состоялся, молодому человеку, прежде всего, необходимо настроиться на серьезное отношение к самому себе.<br /> Можно ли научиться мужественности? На чем основана мужская привлекательность? Ради чего женщины готовы многое прощать мужчинам? Это лишь немногие из тех вопросов, которые автор рассматривает в книге. Наступившее тысячелетие все реже требует от мужчин физического труда, в войнах все чаще участвуют профессиональные военные и далеко не все молодые люди идут служить в армию. Но это совсем не означает, что мужественность стала менее востребованной сегодня. Напротив, констатируя наступивший на европейской территории планеты кризис мужественности, женщины, возможно, как никогда раньше нуждаются в настоящих мужчинах. Вот почему, эта книга будет интересна не только будущим священнослужителям, но и всем, кто хотел бы постичь тайну мужества. Ведь невозможно научиться или научить мужеству, не проделав над собой определенную философскую и человеческую работу.

Славление великого князя киевского Владимира Святославича в русском литературном предании XI-XVII веков. Кириллин В.М.

Монография посвящена древнерусскому литературному преданию о святом и великом князе Киевском Владимире Святославиче. В ней анализируются агиографические, панегирические и гимнографические тексты XI-XVII веков, но не по от ношению к содержащимся в них фактам о жизни и деятельности крестителя Руси, а по отношению к отличающим их оценочным характеристикам великого преобразователя русской жизни. В книге впервые последовательно рассмотрены размышления древнерусских книжников о нём, выраженные в жанрово разных форматах: либо в виде отдельных словесных формул и выражений, либо в виде развёрнутых авторских отступлений, либо в виде целых произведений. Таким образом, автору монографии удаётся установить круг идеологем, отражающих аксеологическое отношение к святому, которое, будучи в церковном плане неизменным, всё же со временем под влиянием разных исторических обстоятельств обогащалось новыми и новыми образно-смысловыми нюансами, способствовавшими формированию в сознании русского общества представления о политически и духовно идеальном правителе.<br /> <br /> Монография адресована, прежде всего, медиевистам-литературоведам, но, несомненно, будет интересна специалистам по истории и искусству средневековой Руси. Она также может привлечь внимание всех, кому важна древнерусская культура в целом.

Высшая власть и управление в русской православной церкви в XX - начале XXI века. Протоиерей Звонарёв Сергий

Монография является попыткой комплексного научного исследования института высшей власти и управления Русской Православной Церкви в XX — начале XXI столетия. Она затрагивает такие темы, как способы преобразования центральной церковной администрации в дособорный период, реформы, намеченные Священным Собором Православной Российской Церкви 1917–1918 годов, судьбы соборно-патриаршего церковного управления в условиях гонений на Церковь со стороны атеистического советского государства, постепенное восстановление принципа соборности при принятии церковных решений и, наконец, самоопределение Русской Православной Церкви в сфере устроения органов своей высшей власти. Осмысление предшествующего опыта, в первую очередь достижений Всероссийского Церковного Собора, может помочь современному церковному законодателю налаживать механизм реализации высшей власти и управления в Русской Церкви. Монография может быть интересна церковным и светским учёным, студентам духовных учебных заведений, а также всем, кто интересуется каноническим правом и новейшей церковной историей.

Первая русская царица. Архимандрит Макарий (Веретенников)

В книге на основе летописей, документальных источников и исторических исследований детально излагается жизненный путь первой супруги царя Иоанна Грозного — Анастасии (нач. 1530-х—1560), происходившей из рода бояр Романовых. Первая русская царица является связующим генеалогическим звеном между их родом и династией Рюриковичей. Описываются ключевые эпизоды жизни государыни: её происхождение из простого боярского рода, супружество, появление на свет детей, царские выезды и паломничества в Троицкий и Махрищский монастыри, в Слободу, в Переславль; духовные связи царицы со святителем Макарием Московским и современными ей святыми подвижниками; важные государственные события, деятельность царицыной светлицы, вклады государыни в монастыри и храмы. Приведены свидетельства современников о первой жене Ивана Грозного — мудрой, кроткой, добродетельной, благочестивой царице Анастасии, и суждения о ее благотворном влиянии на государя. В заключение обозревается период жизни Иоанна Грозного после кончины царицы Анастасии, почитание её в народе и царствующем доме Романовых.<br /> Книга богато иллюстрирована и будет интересна не только специалистам в области истории и других смежных дисциплин, но и широкому кругу читателей.

Одноголосный обиход. редактор-составитель Пантелеева Т.В.

Нотный сборник содержит образцы обиходных распевов осмогласия таких гимнографических жанров, как стихира, тропарь и ирмос, и отражает современную практику их исполнения в Московской духовной академии и Троице-Сергиевой лавре. В приложении помещена универсальная таблица тонов на все обиходные гласовые мелодии с пояснениями.

Корпус христианских текстов и исследований. 8. Михаил Пселл: Мыслитель, который оживил философию. Щукин Т.А.

Настоящая книга — первое на русском языке систематическое изложение богословско-философских взглядов выдающегося византийского мыслителя-энциклопедиста XI века Михаила Пселла. Учение последнего об иерахии бытия, о Троице, Христе, человеческой душе, ангелах представлено в контексте византийской мысли XI века и актуальных для этой эпохи античных и византийских богословских и философских произведений. Языческие философы и святые отцы — равноправные герои интеллектуального пейзажа, написанного Михаилом Пселлом.

Корпус христианских текстов и исследований. 7. Филон Александрийский. Жизнь политика или об Иосифе

Настоящее издание включает в себя первый русский перевод трактата Филона Александрийского «Об Иосифе», греческий текст оригинала с избранными разночтениями, вступительную статью и подстрочные комментарии. Филон, грекоязычный иудейский автор первой половины I века н.э., излагает библейскую историю Иосифа (главы 37-50 Книги Бытия), расцвечивая её подробностями, психологическими обоснованиями, речами действующих лиц, а также аллегорическими толкованиями как всей истории, так и отдельных её пассажей. Вступительная статья и комментарии помогают читателю разобраться в хитросплетениях Филоновой мысли, сочетающей популярные философские идеи эллинизма, метафоры из платоновских диалогов и иудейскую школьную традицию библейской экзегезы. Книга может быть интересна историкам, богословам, филологам, а также широкому кругу читателей, интересующихся античной литературой, философией и историей религии.

Корпус христианских текстов и исследований. 4. Руководство к исповеди прп. Никодима Святогорца и латинская богословская традиция XVI-XVII веков. Протоиерей Василий Петров

Работа посвящена истории написания книги "Руководство к исповеди" прп. Никодима Святогорца (1749-1809) в двух редакциях (1974 и 1804) и сравнительному анализу её текста с книгами итальянских иезуитов Паоло Сеньери (1624-1694) и Джованни Пьетро Пинамонти (1632-1703), которые, в греческом переводе Эммануила Романитиса, использовались прп. Никодимом при состовлении "Руководства".

Латинская христианская литература. Хрестоматия. Сост. Дионисий (Шлёнов)

В хрестоматию по латинской христианской литературе, подготовленную игуменом Дионисием (Шленовым), включены избранные латинские тексты Священного Писания и христианских авторов с I по VIII вв., являющиеся богатым материалом для практического изучения латинского языка в средних и высших учебных заведениях.<br /> Данное издание уникально в силу того, что к хрестоматии прилагается исчерпывающий словарь объемом около пяти тысяч слов.<br /> Книга представляет собой как учебный, так и научный интерес, являясь ценным вкладом в традицию изучения христианской латыни.

Московской Духовной Академии 325 лет. Юбилейный сборник статей в двух томах, 3-х книгах

Издание посвящено истории Московской духовной академии — старейшего вуза России, который стал преемником Славяно-эллинской (славяно-греко-латинской) академии, основанной в 1685 году. Во втором томе рассказывается о современном периоде существования академии, проходящем под знаком реформы духовного образования, о различных сторонах жизни академии: постановке учебно-воспитательного процесса, развитии церковной науки, о кафедрах и подразделениях. Публикуются летопись академии за 1995-2010 годы, а также сведения биобиблиографического характера о членах профессорско-преподавательской корпорации.

Московская духовная академия (1685-2010) 325 лет служения Церкви и Отечеству

Юбилейный сборник статей.

Помните обо мне... Святой праведный Алексий Бортсурманский (Гнеушев). Материалы к житию. А. Вигилянская

Книга — об одном из замечательных русских подвижников святом праведном Алексии Бортсурманском (1762-1848), прославленном Русской Церковью в 2000 году. Основная ее часть посвящена публикации архивного дела «О причислении к лику Святых иерея церкви села Бортсурманы Курмышского уезда А. П. Гнеушева» (1913-1914 гг.), включающего рукописный Дневник о. Алексия — бесценное свидетельство его подвига и святости.<br /> В Предисловии рассказывается история обретения этого Дела, а также других материалов о святом; в процессе изысканий выяснилось, что отец Алексий приходится составителю родным дедушкой в восьмом колене. В этой удивительной истории явно усматривается участие самого праведника и водительство Божественного Промысла, открывающего новые свидетельства славы Божией для укрепления веры православного народа.<br /> В Приложении к книге помещены несколько дореволюционных публикаций о святом Алексии, а также обновлённое житие, включающее ранее неизвестные чудотворения.<br /> Содержание<br /> Протоиерей Владимир Вигилянский. Предисловие 9<br /> Александрина Вигилянская. От составителя 13<br /> От издательства Московской духовной академии 35<br /> ДЕЛО О БЛАГОГОВЕЙНОМ ПОЧИТАНИИ ПАМЯТИ ПОЧИВШЕГО ИЕРЕЯ СЕЛА БОРТСУРМАН КУРМЫШСКОГО УЕЗДА АЛЕКСИЯ ГНЕУШЕВА 37<br /> Создание комиссии по обследованию сего дела, 1913 год 38<br /> Рапорт протоиерея Сергия Топорнина 45<br /> Часть 1<br /> Клятвенные обещания 56<br /> Показания жителей Курмышского уезда 58<br /> Показания жителей села Бортсурман 62<br /> Показания священника Михаила Воскресенского 63<br /> Показания диакона Петра Вознесенского 65<br /> Показания псаломщика<br /> Евлампия Николаева 66<br /> Показания Марии Павловны Люцерновой, урожд. Вигилянской 67<br /> Показания присяжных 69<br /> Жизнь и подвиги игумении Марии Ахматовой, настоятельницы Арзамасского Николаевского монастыря 78<br /> Письмо диакона Иоанна Александровского 86<br /> Ведомость о церкви Успения Божией Матери Симбирской Губернии Курмышского уезда села Бортсурманы за 1833 год 89<br /> Показания Натальи Петровны Мурзаневой 92<br /> Отец Алексий Бортсурманский. Жизнеописание, составленное М. А. Пазухиной 95<br /> Записки отца Алексия. Текст, переписанный от руки 120<br /> Часть 2<br /> Записки отца Алексия. Рукописный оригинал 121<br /> Феодор Арнольдов. Алексей Петрович Гнеушев, священник села Бортсурманы Симбирской губернии Курмышского уезда 126<br /> Письмо Натальи Борисовны Карамзиной своей сестре Надежде Борисовне Пазухиной 146<br /> Письмо от Н. Жадовского 149<br /> Письмо Марии Александровне Пазухиной от П. Букаткиной 150<br /> Рассказ Елизаветы Николаевны Пазухиной 152<br /> Рассказ Николая Дмитриевича Пазухина о кончине отца Алексия 153<br /> Письмо от Стефана Троицкого 157<br /> Письма от Натальи Борисовны Карамзиной 160<br /> Исцеление крестьянина Н. Г. Юдина 163<br /> Несколько случаев, изложенных Надеждой Бобоедовой 166<br /> Письмо игумении Паисии Феодору Петровичу Арнольдову 170<br /> Письмо отца Алексия Варваре Алексеевне Ахматовой, в монашестве Марии, будущей игумении Арзамасского Николаевского монастыря 171<br /> Несколько свидетельств в дополнение 174<br /> Письмо от Павла Люцернова 175<br /> Письмо отцу Сергию Топорнину от протоиерея Елпидифора Успенского 176<br /> Два рукописных письма от игумении Евфросинии настоятельницы Арзамасского монастыря протоиерею Сергию Топорнину 180<br /> Рукописное письмо из арзамасского Николаевского монастыря протоиерею Сергию Топорнину, подписанное игуменией Евфросинией 182<br /> Копия с записок в Бозе почившей игумении Марии, настоятельницы Арзамасского Николаевского монастыря, скончавшейся 16 Января 1882 года 183<br /> Список вещей о. Алексия, хранящихся в Медянском Покровском женском монастыре 194<br /> Протокол расследования 196<br /> Отец Алексий Бортсурманский. Жизнеописание, составленное Марией Пазухиной 219<br /> Дневник. Записки отца Алексия 222<br /> Отрывок первый 222<br /> Отрывок второй 233<br /> Отрывок третий 240<br /> Заключительная часть Следственного дела 243<br /> Разные документы 1913-1914 годов 252<br /> ПРИЛОЖЕНИЯ 262<br /> 1. Протоиерей Елпидифор Успенский. Власяница. Воспоминания 262<br /> 2. Священник Николай Розов.Памяти отца Алексия Гнеушева 265<br /> 3. Житие святого праведного Алексия (дополненное новыми сведениями) 270<br /> 4. Воспоминания Товарища Обер-прокурора Святейшего Синода князя Н. Д. Жевахова 320<br /> КОММЕНТАРИИ 327<br /> Список сокращений 368<br /> Библиография 369

Дискриминация христиан в XXI веке: юридический дискурс. Монография. Хрестоматия

Представленные монография и хрестоматия являются итогом трехлетнего исследования (2018–2020) в рамках научного проекта РФФИ № 18-011-00292 на тему «Дискриминация христиан: генезис и международно-правовое противодействие».<br /> Парадокс современности заключается в том, что в XXI веке разработана самая совершенная за всю историю человечества система международно-правовых средств защиты права на свободу мысли, совести и религии, в рамках которой все государства мира взяли на себя обязательства, при этом именно сегодня международные организации констатируют беспрецедентные гонения и дискриминацию христиан: каждые пять минут в мире убивают христианина.<br /> Монография открывается темой «Христианская нравственность как основание для ограничения прав человека», которая определяет место Закона Божия в праве и опасность абсолютизации прав человека.<br /> Вторая глава посвящена основным понятиям дискриминации применительно к праву на свободу мысли, совести и религии.<br /> В третьей главе рассматриваются вопросы реализации христианами права на свободу совести в Российской Федерации, включая конституционный принцип сотрудничества государства и религиозных организаций на примере Русской Православной Церкви, механизмы защиты религиозных чувств верующих и права на свободу совести во время пандемии.<br /> В четвертой главе сделан акцент на актуальных проблемах реализации христианами права на свободу совести и вероисповедания в государствах Западной Европы и Африки.<br /> Пятая и шестая главы посвящены вопросам реализации христианами права на свободу совести в особых условиях миграции и вооруженных конфликтов.<br /> В седьмой главе освещаются наиболее острые вызовы современности в сфере защиты прав христиан, касающиеся правового статуса святой горы Афон, закрытия музея в храме Святой Софии в Стамбуле, а также права на отказ от проведения аборта по соображениям совести.<br /> В хрестоматии представлены извлечения из международных актов универсального и регионального уровня, нормативно-правовых актов Российской Федерации, документов Русской Православной Церкви, а также судебной практики Европейского Суда по правам человека, связанные с защитой права на свободу совести и вероисповедания применительно к христианам (около 100 документов).<br /> В совокупности монография и хрестоматия дают комплексное представление о наличии универсальных, региональных и национальных механизмов защиты права на свободу совести христиан и правоприменительной практики в России, государствах Западной Европы и Африки.<br /> Монография и хрестоматия (690 с.) предназначены для ученых, преподавателей, студентов, практикующих юристов и специалистов в области международного и европейского права, конституционного права, прав человека, теологии (богословия), исторических наук, государственно-конфессиональных отношений, а также всех интересующихся данной проблематикой.

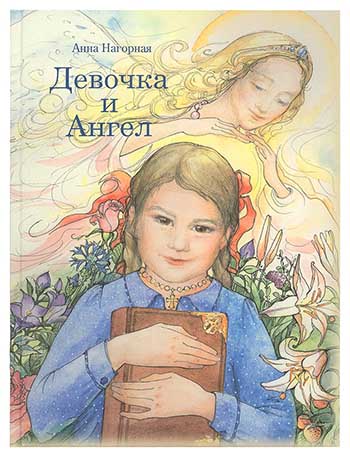

Девочка и Ангел: сказка-притча. Нагорная Анна

В иллюстрированной книге Анны Нагорной «Девочка и Ангел» рассказывается о путешествии маленькой девочки в морское царство. Несмотря на безысходность своего положения, героиня не теряет надежду и, постигая сложный и многогранный мир добра и зла, делает свои первые шаги на пути к Богу. Простой сюжет сказки передает общую динамику жизни человека, который призывается к победе в духовной брани через благоговейное отношение ко Кресту и молитве, учит христианским добродетелям и упованию на милость Божью. Иллюстрации Натальи Муравской выполнены на высоком профессиональном уровне, что позволяет еще глубже раскрыть характеры героев, окунуться в сказочный мир детских фантазий и познания мира.

Время, схваченное в образе: духовные основы русской живописи. М.В. Петрова

В книге кандидата искусствоведения, лауреата премии «Имперская культура», много лет проработавшего в Государственной Третьяковской галерее, М.В. Петровой собраны лекции, прочитанные в Третьяковской галерее, в Московской духовной академии, в различных культурных и образовательных учреждениях Москвы и Московской области, на радио «Радонеж», а также на Дальнем Востоке. Публиковавшиеся ранее по отдельности, эти лекции в совокупности составляют единую панораму русского искусства, которое, по убеждению исследовательницы, никогда не являлось вполне светским. Автор отказывается от исключительно гуманистического ракурса и проникает в мощные глубинные пласты духовных идей и убеждений, определяющих его мировоззренческую суть и духовные основы. Для достижения этой цели привлекается не только исторический и искусствоведческий материал, но и библейские и святоотеческие источники, а также труды русских писателей и философов XIX–XX вв. Охвачены практически все жанры художественного творчества: историческая и бытовая живопись, пейзаж, религиозная живопись, портрет. В книгу включена также статья о творчестве известного московского иконописца XVII века Симона Ушакова, знаменующем, по мнению автора, не только водораздел, но и внутреннюю связь между традиционной иконописью и зарождающимся светским искусством.

"Богородице Дево, радуйся!" Краткое введение в иконографию Божией Матери и ее историю. Л. А. Жарова

В книге кратко излагается иконография и история самых известных образов Божией Матери в России. Книга написана на основании обзорных источников как творческая компиляция и имеет духовно-просветительскую направленность. Автор книги Людмила Александровна Жарова опирается на свой многолетний опыт преподавания в воскресной школе Заиконоспасского монастыря и старается поделиться с читателем духовно значимой и важной информацией. Книга может использоваться как дополнительное пособие для учащихся Воскресных школ среднего и старшего возраста и их родителей, а также для начинающих преподавателей, хотя она имеет и более широкое универсальное значение.

Вестник церковного искусства и археологии: научный журнал - № 3 (4) 2020

В 2016 г. в Московской духовной академии состоялась научная конференция: «Евангельская тема в творчестве русских художников второй половины XIX — начала XX века», приуроченная к 100-летию со дня кончины выдающегося русского художника В. И. Сурикова.<br /> Кроме необходимости знакомства с новыми исследованиями и обмена научным опытом, хотелось привлечь интерес к творчеству художников, которое, подпадая под категорию «религиозного», незаслуженно обходилось стороной в советское время и сегодня остаётся малоизвестным.<br /> Многие учёные, исследователи из разных городов России откликнулись на приглашение и выступили с докладами. Тематика получилась довольно обширной. Этот номер мы посвящаем творчеству великого русского художника В. И. Сурикова и публикуем большую часть материалов, представленных на конференции, ряд статей выйдет в свет в последующих выпусках журнала.<br /> Редакция журнала благодарит старшего преподавателя Перервинской духовной семинарии Ивана Михайловича Горского, собравшего материалы конференции и предоставившего их в редакцию журнала.<br /> От редакции<br /> ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАТЬИ<br /> Изобразительное искусство <br /> Мира Евсеевна Даен - Некоторые особенности иконописного искусства академика П. С. Тюрина <br /> Анна Леонидовна Павлова - Неизвестные провинциальные церковные росписи XIX - начала XX веков по знаменитым столичным образцам<br /> Галина Сергеевна Чурак - Библейские и евангельские сюжеты в творчестве И. К. Айвазовского <br /> Галина Владимировна Аксенова - Клавдий Васильевич Лебедев как церковный живописец и иллюстратор Библии <br /> Алла Кирилловна Конёнкова - Образы Нового Завета в творчестве Сергея Тимофеевича Конёнкова <br /> Екатерина Олеговна Мирошина - Особенности монументальной церковной живописи А. И. Савинова <br /> Екатерина Александровна Скоробогачева - Стенопись храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне: вопросы генезиса, иконографии, атрибуции<br /> Архитектура<br /> Илья Евгеньевич Печёнкин - Поиски формы и образа храма в поздней Российской империи (маргиналии на страницах «большой» истории архитектуры)<br /> Инесса Николаевна Слюнькова - Росписи храмов по эскизам Г. Г. Гагарина и обращение к «Строителям русских церквей»<br /> ИСКУССТВО И ОБЩЕСТВО <br /> Публикации и эссе<br /> Владимир Владимирович Блохин - Время Василия Сурикова (размышление о духовных вызовах эпохи)<br /> Ольга Дмитриевна Атрощенко - Евангельские сюжеты В. Д. Поленова в контексте религиозной философии второй половины XIX - начала XX веков<br /> Ксения Александровна Шальме (Александрова) - Вестники Воскресения в русском искусстве. Сквозь время<br /> Приложения