-

- Аскетика

- Богословие

- Богослужебная литература

- Детская литература

- Жития святых и подвижников Церкви

- Книги для новоначальных

- Книги об иконе и иконописи

- Книги по истории

- Медицина

- Мемуары, дневники

- Молитвословы, псалтирь, каноны и акафисты

- Педагогика, психология, воспитание

- Песнопения и ноты

- Публицистика

- Путеводители, паломничество

- Разное

- Рукоделие

- Сад и огород, рецепты

- Святоотеческая литература

- Справочники, энциклопедии

- Учебные пособия

- Философия и религия

- Художественная литература Показать еще

-

- Благовония и ароматы

- Венчальные наборы

- Восковые, парафиновые, кадильные свечи

- Гайтаны, шнурки для крестика

- Закладки

- Икона на дереве. Ультрафиолетовая печать. В индивидуальной упаковке (коробке)

- Иконостасы

- Иконы

- Киоты

- Крестильная одежда

- Кресты, распятия

- Ладан, натуральные смолы

- Лампады

- Подсвечники

- Складни

- Скрижали

- Четки, браслеты православные

- Шарфы, платки

- Показать еще

Греко - латинский кабинет

Снег не скрипел... Ю. А. Шичалин

Первая книга из серии "Для немногих" - "Снег не скрипел..." - опыт рифмованных гексаметров.<br /> Снег не скрипел, - был мороз слишком мал: минус пять или даже меньше. И с веток берез снег спадал, но опушкой лебяжьей снег по дубовым ветвям, и на стыках стволов, и на крыльях елей лепился и там был готов, несмотря на усилья хвои его отрясти, меж иголок зеленых остаться вплоть до весны. По пути утомленных к нему наклоняться так и тянуло. Но он был повсюду - и сверху, и снизу: на поле - по горизонт, и грудою или карнизом - там, где за рощей простор опускался в долину; а в небе он же сплошные простер пелены.<br />

Силлабические сонеты. Жорж Пуассон

С приложением:"Сильвестра Щедрина" С.В.Шервинского и переводов из Верлена иерея Андрея Зуевсуого и Ю.А. Шичалина:<br /> У разных народов в разные времена обычаи, суть которых одна: поев подать вина и пригласить певцов, чьи чудные песни слаще иных плодов. Дело, стало быть, в том, чтобы, плоть утолив, дать бесплотной душе желанный перерыв от забот о теле, дабы напомнить ей, что радости ума и чище, и сильней. НО теперь - вот беда! - так сложно отыскать того, кто мог бы нас и хотел услаждать... Мне, правда, возразят, что, мол, наоборот, их чересчур много - веселящих народ. Но я весельчаков отличаю от тех, чья цель - дух приобщить возвышенных утех. Я б и сам стал таким, да, видно, не дал Бог, сил чтобы услаждать я и хотел, и мог, чтоб указывал путь в град, где выше всего ценят волю к добру и рвутся в горний свет... Ах, там хорошо! И мне жаль лишь того, Что я не был там, а здесь и града нет... Но его жителей встречаю иногда- правда, очень редко, - однако ж они есть. И уже это мне - не по заслугам честь: на вопрос «есть они?» знать твердый ответ «да».

Полиник. Ю. А. Шичалин

Драма в трех действиях с прологом, эпилогом и двумя хорами, с прибавлением фрагментов латинского перевода, выполненного А.А.Россиусом.<br /> Меня мудрее и меня несчастнее<br /> Из смертных был ли, есть ли кто и будет ли?<br /> Не я ли понял, что двуликим чудищем,<br /> Людей губившим, ЧЕЛОВЕК загадан был?

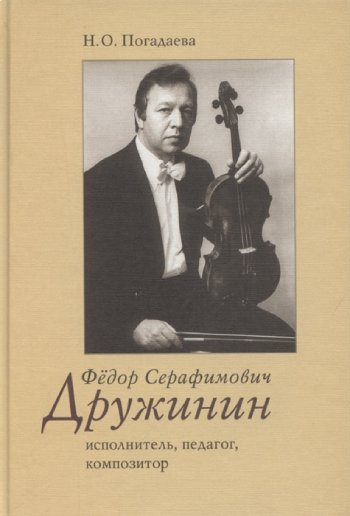

Фёдор Серафимович Дружинин. Исполнитель, педагог, композитор Фёдор Серафимович Дружинин. Исполнитель, педагог, композитор Фёдор Серафимович Дружинин. Исполнитель, педагог, композитор Фёдор Серафимович Дружинин. Исполнитель, педагог, композитор. Н. Погадаева

Монография посвящена Фёдору Серафимовичу Дружинину (1932 -2007), выдающемуся отечественному музыканту XX века. Исполнительский путь альтиста — солиста и участника Квартета имени Бетховена, его педагогическая деятельность в Московской консерватории как преемника и продолжателя традиций, незаурядное композиторское творчество являются уникальной частью музыкальной культуры и искусства России.

Поэт в 17 году. Жорж Пуассон

Настоящее издание представляет собой рассказ с комментариями и стихами "Поэт в 17 году" Жоржа Пуассона.<br />

Очерк итоговой философии. Леонард Нефедов

Философ, который подобным образом озаглавил свою работу, тем самым утверждает, что он знает, как выглядит непротиворечивая онтология, теория познания, что такое реальность, как, скажем, решается проблема непротиворечивости математики и т. д. У всякого знающего человека подобное название может вызвать полное недоумение - настолько неразрешимы эти застарелые проблемы. Представляется, что только очень неосведомленный человек, склонный к мистификациям или рассчитывающий на легковерие читателя, может сделать такое почти безумное заявление. Мы могли бы принять обвинение в безумии, но только в том смысле, который придавал этому термину Н.Бор, считающий, что для решения не решаемых традиционными методами проблем необходима известная доля безумия, которую потом объявят настоящим разумом. Не существует в философии проблем с бессрочным табу. Данная публикация начинает изображение итоговой картины мира.

Стихи: из прежних и новых. Иеромонах Паисий Савосин

В книге собраны стихотворения Иеромонаха Паисийя (Савостина). <br /> Писать стихи и прозу начал ещё в детстве, ко времени ухода в монастырь (в 1990 году, Иоанно-Богословский, под Рязанью) было написано около 700 стихотворений и несколько рассказов.<br /> Крещение принял, будучи студентом факультета психологии Ленинградского университета в 1988 году. Крестился в г. Печоры Псковской области. Воцерковлялся в Москве, духовник был прот. Артемий Владимиров.<br /> Уходя в монастырь, уничтожил всё написанное к тому времени. Наместник монастыря архим. Авель благословил ничего не писать и ничего не читать. Так прошло шесть лет, пока не стал учиться в духовных школах, когда стал читать, но ещё ничего не писал. Когда закончил Московскую духовную академию, стал писать кандидатскую диссертацию... Но вместе с дессертацией (которую так и не защитил) в конечном итоге стал писать стихи, потом и прозу. В это же время преподавал патрологию в РГУ и Рязанской семинарии. Долгое время сомневался, стоит ли писать, советовался с Иосифом, еп. Шацким (ныне Митр. Иваново-Вознесенский), архим. Иосифом (Братищевым, тогда наместником Соловецкого монастыря), прот. Артемием Владимировым, также с Ю.А. Шичалиным. В конечном итоге так и остался на литературном пути, на котором мне много помогал советом Ю.А. Шичалин. На нынешний момент вышло восемь книжек стихов и прозы разной величины. Один из сборников стихов был опубликован на сайте Богослов.ру.<br /> От Московской духовной академии номинировался на Патриаршую литературную премию в 2011 году

Латинско - русский словарь. О. Петрученко

Данное издание представляет собой репринт 9-го издания 1914 г. "Латинско-русского словаря" О.Петрученко. Система изложения оставлена прежняя: классификация значений подверглась незначительному изменению в зависимости от сокращения материала.

Поэма о своей жизни. Святитель Григорий Богослов

Вниманию читателя предлагается книга, открывающая в совершенно новом свете одного из наиболее прославленных выразителей христианского учения свт. Григория Богослова. Лирико-биографическую поэму «De vita sua» («О своей жизни»), в которой святитель описывает всю свою богатую внешними событиями и внутренними переживаниями жизнь, перевел на русский язык выпускник Московской духовной академии, клирик московского храма Святителя Николая в Толмачах иерей Андрей Зуевский. По словам переводчика, сегодня особая важность поэзии св. Григория Богослова заключается в том, что она позволяет нам приблизиться к пониманию личности одного из величайших греческих богословов. «De vita sua» является самым объемным из стихотворений святого и самым значимым источником исторических сведений о нем. Внутренний мир святителя, его переживания и сомнения, разочарования и надежды – об всем этом от первого лица повествует книга.

В былой Москве. В. Владимиров

Книга В.Владимирова (псевдоним князя В.Н. Долгорукова), завершенная в 1966 г. как своего рода комментарий в помощь работникам театра, посвящена Москве - не общим планом, в больших исторических перспективах, по районам или через яркие события истории, но Москве в деталях, позволяющих представить город живым и обычным и потому очень интересным. Любимые детские игры, быт мещан, покупки в магазинах, спортивные увлечения, автомобили на улицах города, наряды и новомодные дома, костюм прислуги, любимые развлечения на Масленицу и на Вербу, "приличные" растения в доме, ресторанное турне "золотой" молодежи и пр. описаны в книге коротко, но с острой наблюдательностью человека, знавшего все это не как исследователь, но как современник. Рукопись В.Владимирова ранее не публиковалась и вовсе не известна историкам Москвы и любителям московской старины. Разделы книги иллюстрированы открытками и фотографиями с видами Москвы (до 1917 г.) из частных собраний, некоторые любезно предоставлены Музеем истории меценатства в России и Музеем истории Тимирязевской академии (Москва) и ранее не публиковались.

Песнь о вещем Олеге на уроках в начальной школе

Это издание открывает серию пособий, в которых представлены материалы преподавателей, работающих в классической гимназии при ГЛК в течение многих лет .<br /> Текст Пушкина снабжен подробным историко-литературным комментарием и иллюстрациями, а также сопровождается предисловием для ученика и послесловием для учителя. Эти материалы подготовлены преподавателем гимназии Александровой Н.В. Книга рекомендована как методическое пособие на уроках литературы и истории для совместной работы педагогов и учащихся гимназий и средних школ.

Римская литература в России в XVIII- начале ХХ века. А. Любжин

"Римская литература в России в XVIII - начале XX века" написана А.И.Любжиным, переводчиком "Истории римской литературы" М.фон Альбрехта. Фундаментальный труд известного германского ученого рассчитан прежде всего на европейскую аудиторию и русская проблематика упоминается в нем лишь бегло. "Римская литература в России в XVIII - начале XX века" А.И.Любжина представляет собой наиболее полный и насыщенный разбор данной темы в отечественной науке со всеобъемлющей библиографией вопроса. Избранная библиография русских работ по истории римской литературы включает в себя, что особенно важно, многочисленные публикации последних лет, не вошедшие в известные библиографические указатели. <br /> Новая книга будет интересна как специалистам-филологам, историкам литературы, так и всем любителям российской словесности.

Греческо - русский словарь. А. Вейсман

Греческо-русский словарь Вейсмана - лучшее пособие по изучению древнегреческого языка Нового Завета.<br /> Уникальный «Греческо-русский словарь», составленный А. Д. Вейсманом, профессором императорского С.-Петербургского историко-филологического института, был удостоен Большой Петровской премии.<br /> Благодаря точному отбору лексики и удобному построению словарных статей cловарь стал лучшим пособием для начинающих изучать древнегреческий язык в классических гимназиях и высших учебных заведениях. Насчитывающий свыше 40 000 слов, cловарь сохраняет не только историческую, но и практическую ценность.<br /> При составлении словаря автор ориентировался на лексику авторов, которые изучались в гимназиях и высших заведениях того времени: Гомера, Геродота, Эсхила, Софокла, Еврипида, Ксенофонта, Фукидида, Демосфена, Платона и Плутарха. К ним также добавлены слова Нового Завета. При объяснении слова обращается внимание на все то, что может служить помощью при чтении автора и вообще содействовать более точному пониманию слова и его употребления в языке.

Мастера римской прозы. От Катона до Апулея. Истолкования

Книга Михаэля фон Альбрехта появилась из академических лекций и курсов для преподавателей. Тексты, которым она посвящена, относятся к четырем столетиям — от превращения Рима в мировую державу в борьбе с Карфагеном до позднего расцвета под властью Антонинов. Пространственные рамки не менее широки — не столько даже столица, сколько Италия, Галлия, Испания, Африка. Многообразны и жанры: от дидактики через ораторскую прозу и историографию, через записки, философский диалог — к художественному письму и роману. Наряду с общеизвестными писателями восстановлены в правах и те, кого сегодня читают меньше. Особое внимание автор уделяляет языку и стилю, и прежде всего — пограничным областям между литературоведением и лингвистикой: синтаксису, стилистике, риторике, структуре повествования. Книга может быть использована как учебное пособие для изучающих латынь.<br />